Chauves-souris et projection de film à Baulme-la-Roche vendredi 20/10/2017

Projection du film "Une vie de Grand rhinolophe" vendredi 20 octobre 2017 à 20h30 à la mairie de Baulme-la-Roche

A l’initiative de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun et dans le cadre de l'animation Natura 2000 des sites à chauve-souris de Bourgogne, une projection de film est organisée demain vendredi 20 octobre au soir, à 20h30 à Baulme-la-Roche.

Le village de Baulme constitue un gros site de gîte et d’habitat et il accueille actuellement la plus importante colonie de mise bas de Grand rhinolophe et de Murin à oreilles échancrées en Bourgogne.

Les sites Natura 2000 du pays Seine-et-Tilles sont concernés par cette thématique des chauves-souris avec un site d'hibernation à Vernot et la particularité du site du Val Suzon. On y dénombre18 espèces au moins, alors qu’il en existe 23 en Bourgogne et 34 en France. 6 de ces espèces sont inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats : le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe, la Barbastelle, le Minioptère de Schreibers, le Verspertilion à oreilles échancrées, le Vespertilion de Bechstein et le Grand murin.

L’origine du nom de « chauves-souris » vient des gaulois qui nommèrent jadis les chauves-souris "cawa sorix" (souris-chouette) et que les romains traduisirent par "calvus sorix" (chauves-souris). Au sein des Mammifères, le nom scientifique pour désigner les chauves-souris est Chiroptères, prononcé "kiroptère", ce mot vient du grec ancien kheír (la main) et pterón (l'aile) : en effet, ce sont les seuls Mammifères utilisant le vol actif pour se déplacer et d'un point de vue anatomique, elles le font avec leurs "mains" qui sont des membres antérieurs modifiés en ailes.

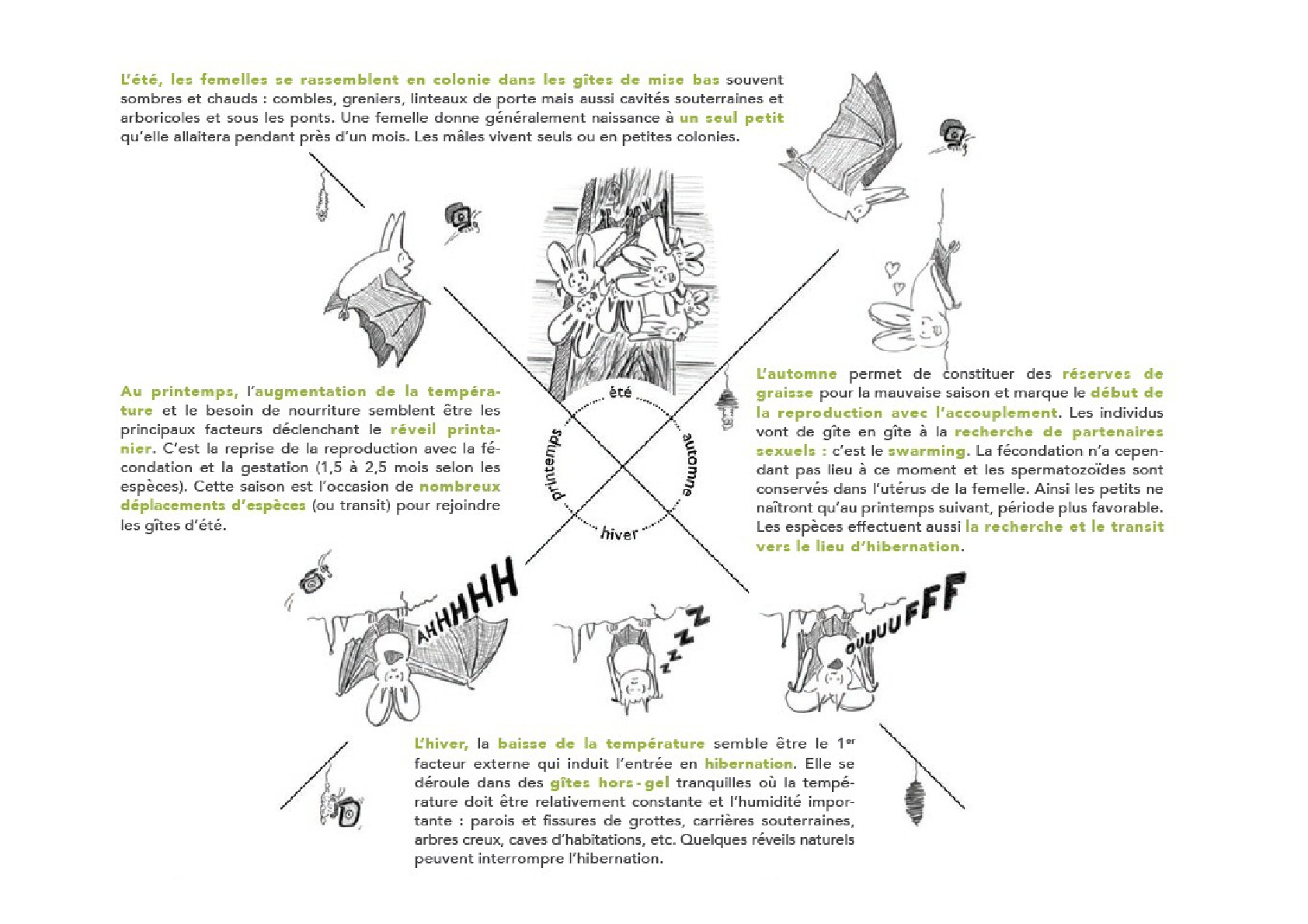

Activités saisonnières des chauves-souris

Clique-droit pour agrandir l'image. D'après Roué, S.G. et Brochet A. L., 2007

Caractéristiques du Grand rhinolophe

Nom latin : Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Famille : Rhinolophidés

Statut : annexes II et IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" ; annexe II de la Convention de Bonn et annexe II de la Convention de Berne. Espèce protégée au niveau national français.

Données écologiques en Bourgogne : paysages semi-ouverts, à forte diversité d’habitats, formés de boisements de feuillus, de prairies pâturées ou de fauche en lisière de bois ou bordés de haies, ripisylves, landes, friches, vergers et grotte non exploitées par le tourisme.

Cette espèce a une situation assez favorable dans certaines régions françaises, notamment en Bourgogne mais reste en danger d’après la liste rouge des espèces menacées et est considétée comme rare et en fort déclin dans le nord-ouest de l’Europe.

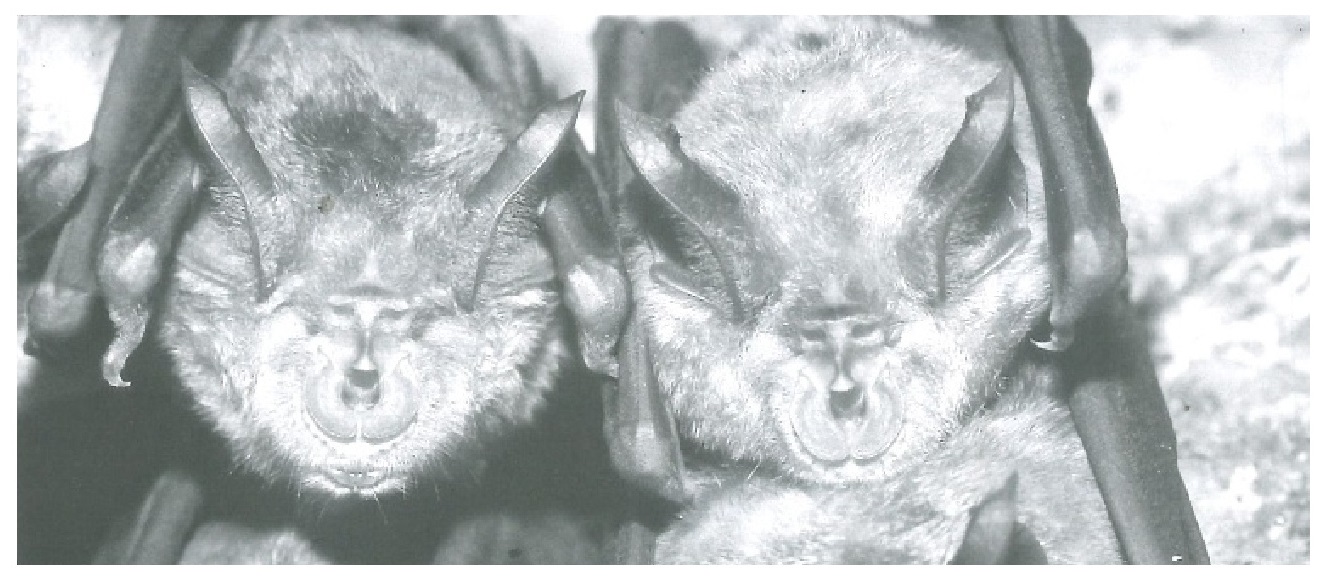

Grand rhinolophe, individus en hibernation, Sirugue D., 2006

Les Rhinolophidés sont caractérisés par le nez en forme de fer-à-cheval et une tendance à se suspendre en s’enveloppant dans leurs ailes. Les ultrasons sont émis par le nez.

Caractères biologiques

Les individus de Grand rhinolophe hibernent de septembre-octobre à fin avril en fonction des conditions climatiques locales, isolés ou en groupe plus ou moins dense selon la cavité.

Cette espèce a une longévité de 30 ans. Elle est sédentaire, 20 à 30 km peuvent séparer les gîtes d’été de ceux d’hiver. Son régime alimentaire est insectivore et varie en fonction des saisons. On distingue les gîtes des zones de chasse. Pour se déplacer, l’espèce évite généralement les espaces ouverts en évoluant le long des lisières boisées, ripisylves, haies et autres alignements d’arbres. Au crépuscule, ces corridors boisés sont utilisés pour rejoindre les terrains de chasse qui se situent dans un rayon moyen de 2-4 kms autour du gîte. Ses prédateurs sont le faucon crécerelle, l’effraie des clochers, et d’autres rapaces nocturnes comme la chouette hulotte ou le hibou moyen-duc.

Les menaces potentielles et les pistes de gestion

Dans les années 50, le dérangement fut la première cause de régression en France, par fréquentation accrue du milieu souterrain. L’intoxication des chaînes alimentaires par les pesticides et la modification drastique des paysages dues au développement de l’agriculture intensive constitue aussi une menace sérieuse pour l’espèce. Il en résulte une diminution ou une disparition de la biomasse disponible d’insectes. La simplification du paysage par arasement des talus et des haies, disparition des pâtures bocagères, déboisement des berges conduit à un démantèlement de la structure paysagère et pose problème à cette espèce qui utilise les éléments du paysage pour se déplacer.

La préservation des chauves-souris concerne un très large public, du particulier (propriétaires de sites, minéralogistes, spéléologues) au professionnel (couvreurs, maçons, forestiers), ainsi que des collectivités (mairies, communautés de communes) aux services de l'Etat (Préfectures, Environnement, Equipement, Secours). Des mesures de protection peuvent s'appliquer au niveau des gîtes, des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement. Des aménagements permettent de leur préserver de nombreux habitats tels que les fermetures de mines ou de carrières qui sont réalisées ainsi que lors de travaux de bâtiments ou de combles, avec des réfections pensées pour le passage des chiroptères. Par ailleurs, les conventions avec les exploitants agricoles sur les zones qui constituent des terrains de chasse pour les chiroptères permet une gestion du paysage favorable à l’espèce. Cela consiste par exemple à maintenir des prairies pâturées et de fauche, la préservation ou le développement d’une structure paysagère variée (haies, arbres isolés, vergers) et la limitation de l’utilisation des pesticides.

Sources bibliographiques :

Les chauves-souris, revue scientifique Bourgogne Nature, Hors-série 1, 2006

Bensettiti F. & Gaudillat V., 2002, Cahiersd’habitats Natura 2000, Tome 7 – Espèces animales, MEDD/MAAPAR/MNHN, La Documentation française, Paris, 353 p.

Robert L., Cartier A., Jouve L., Sirugue D., 2016, Les chauves-souris de Bourgogne, Bourgogne-Nature, 20p.

Roué S.G. & Brochet A.-L., 2007, Cahier technique : les chauves-souris en Bourgogne, SHNA, Pnr du Morvan, Saint-Brisson, 19p.